2022年11月号

「ジョブ型雇用」の現状と今後

高齢化や人口減などとともに働き方改革が進み、採用や雇用の考え方が変わってきています。 その代表的な雇用形態の一つが「ジョブ型雇用」です。これは仕事の範囲を明確にすることで、年齢や学歴、社歴ではなく、 「その仕事に必要なスキルを持っているか」を重視する「仕事基準」の雇用形態のこととされています。 欧米では一般的とされるこの仕組みを日本に導入する際には、どのような問題が生じるのでしょうか。 人事コンサルタントの清水 泰史氏にジョブ型雇用の概要と現状、そして導入のポイントについてお話しいただきました。

日本特有のメンバーシップ型雇用と欧米で一般的なジョブ型雇用

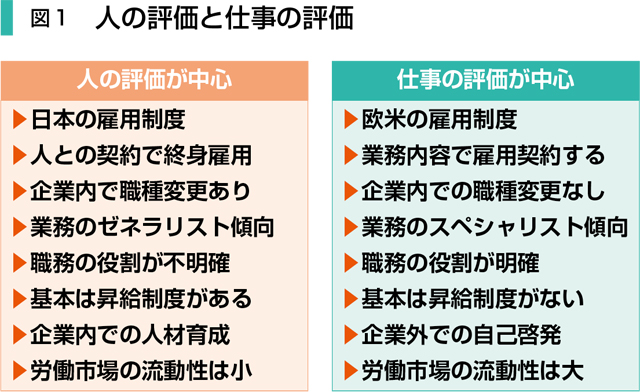

近年、話題になっているジョブ型雇用は、もともと欧米で主流の雇用形態で、端的に言えば仕事に人を合わせていく「仕事基準」の雇用形態です。ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)に具体的な給与や業務内容、勤務地、給与などを定めておき、その内容に同意した労働者が応募し、働く仕組みになっています。なお、給与や業務内容、勤務地などはジョブ・ディスクリプションが更新されない限り、変更されることはないので、労働者は自身の業務に没頭できますし、専門性を高めるのに適しています。

では、一方で従来型の雇用形態はどのように呼称するのかというと、「メンバーシップ型雇用」と言います。これは人に仕事を合わせていく「人基準」の雇用形態で、労働者一人ひとりの能力や個性に応じて、随時、給与や業務内容、勤務地などの見直しを図っていく仕組みになっています。また、終身雇用と年功序列、新卒一括採用といった制度との相性が良く、多くの日本企業が総合職人材の雇用にあたってはそれらと同時にメンバーシップ型雇用を取り入れています。

日本では今もメンバーシップ型雇用が一般的ですが、先進国を見渡してみると、随分前からメンバーシップ型雇用を中心に据えているのは日本のみという状況が続いていました。実際、私は1980~90年代にかけて消費財メーカーに勤め、欧州の拠点で仕事をしていたのですが、欧州ではその頃から既にジョブ型雇用が一般的で、私が勤めていた会社でも現地スタッフはジョブ型雇用で勤務していました。その働きぶりは実に見事なものでしたが、一方でジョブ型雇用が身についていることもあり、ジョブ・ディスクリプションに定められていたこと以外には一切、関わらないというスタンスでした。日本であれば、同じチームのメンバーが残業していたら何かしら気を遣ったり、フォローしたりすることが自然にありますが、彼らは自分の仕事がきちんと終わっていれば、何も気にすることなく、定時になった途端に帰るのです。当時は「国民性の違い」と捉えていましたが、この仕事基準の割り切りこそがまさにメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の最大の相違点と言えます。

当時から欧州ではこのジョブ型雇用の考え方がさまざまな業界に浸透していました。例えばある日、私が間借りしていたオフィスを掃除していると、大家さんから「掃除は業者に任せているのだから、彼らに任せてほしい」と言われたことがありました。要は私が掃除をすることで、彼らの大事な仕事を奪うことになってしまうというわけです。それほどまでに欧州では仕事基準の考え方が大切にされており、労働者一人ひとりの仕事が尊重されているのです。

ジョブ型雇用に向けて「同一労働同一賃金」が施行

ただ、ジョブ型雇用にもメンバーシップ型雇用にも一長一短があるので、それを考慮しながら導入することが重要になります。例えばジョブ型雇用の場合、メンバーシップ型雇用に比べて昇給の機会を柔軟につくることができないため、終身雇用や年功序列という日本特有の制度と相性が悪いということを考慮する必要があります。多くの日本企業では同じような職務内容でも年齢を重ねるごとに昇給の可能性がありますが、欧米ではそのようなことはありません。ジョブ型雇用では、勤続1年目だろうが、30年目だろうが、その会社で同じ職務内容を同じ作業レベルでこなしていれば基本的に同じ賃金になるわけです。そのため、勤続年数が長いにもかかわらず、賃金がほとんど変わらない労働者も多く、中には一社の賃金だけでは生計を立てることができず、定時を終えた後にアルバイトなどの副業に励む労働者もいるほどです。

欧米において転職が当たり前なのも、その背景にジョブ型雇用があるからに他なりません。もちろん、スキルが上がれば必要に応じてジョブ・ディスクリプションが更新され昇給することになるわけですが、日本のメンバーシップ型雇用ほど柔軟に昇給の機会があるわけではありませんし、早い段階で賃金が頭打ちになってしまうこともしばしばあります。その結果、多くの労働者が自分をもっと評価してくれるところに転職し、生計を立てたり、生活水準を上げていくことが一般的になっているのです。

しかし、一方のメンバーシップ型雇用にも当然ながら短所は存在します。その一つが「人基準」かつ終身雇用や年功序列などと併用されるため、優秀な人材や振られた仕事を断れない人材に業務が集中してしまうことです。また、ジョブ型と違い、職務内容と賃金の紐づけが明確になっていない分、正社員と派遣社員やパートタイマーなどとの間に賃金格差が生じてしまうといった課題もあります。さらに人材育成などの観点からは、ジョブローテーションなどを通じて総合的な人材を育成しやすい反面、専門性の高い人材を育成しづらいといった課題もあります。

とはいえ、日本において急激にジョブ型雇用に移行することはないように思います。真の意味でジョブ型雇用に移行するには教育の抜本的な改革が必要になるからです。実際、欧州では大学を卒業する時点で、学生たちは資格・免許を含めた何かしらのスキルを身につけておき、それを自身の強みとして企業に売り込んでいきます。まさに実学を軸にした教育システムが確立しているわけです。しかし、日本の大学はそこまで実学を重んじていませんし、採用においてもスキルはさほど重視されていません。こうした状況を考慮すると、欧米のようなジョブ型雇用に移行できるのはパートタイマーの方々くらいで、多くの業種・雇用形態においてはジョブ型に完全に移行するのは難しいように感じています。

ただ、現状のメンバーシップ型雇用の課題を解消するにはジョブ型雇用を部分的に導入する必要があります。そこで、働き方改革の一環として導入されたのが「同一労働同一賃金」です。これは正社員と派遣社員、パートタイマーなどに不合理な賃金格差が生じないようにするための制度で、原則的に「雇用形態にかかわらず、同じ仕事をする労働者は同じ賃金を得る」ことを義務付けるものです。職務内容と賃金を紐づけることからジョブ型雇用に移行する上でも大きな一歩と言える制度であり、2020年4月から大企業で、21年4月から中小企業で義務付けられています。中小企業ではまだまだ十分に浸透してはいないように見受けられますが、大手企業ではかなり対応が進んでいるように思います。

ジョブ型雇用を導入しやすい業種と職務内容や職務評価の〝見える化〟

では、どういった業種であれば、ジョブ型雇用が浸透しやすいのでしょうか。その一例として紹介したいのが資格・免許と紐づく業種です。資格・免許は新卒であっても、自身の能力を証明する要素になりますし、それをベースにした職業であれば一定水準の職務を全うしてくれることが想定できるため、ジョブ型雇用を導入しやすいのです。

具体的な業種例としては、運送会社が挙げられます。多くの運送会社ではドライバーが持っている免許と実際にどのサイズのクルマを運転するかということを加味して、賃金を設定します。クルマのサイズ・種類としては、2t、4t、8t、10t、タンクローリー、トレーラーなどがありますが、サイズが大きければ大きいほど運送量が増えるので、当然ながら大型のクルマを運転できるドライバーのほうが重宝されますし、その分だけ賃金も高く設定することになるわけです。これはまさにジョブ型雇用的な評価基準であり、ドライバーに関してはスムーズにジョブ型雇用に移行しやすい業種と言えるでしょう。

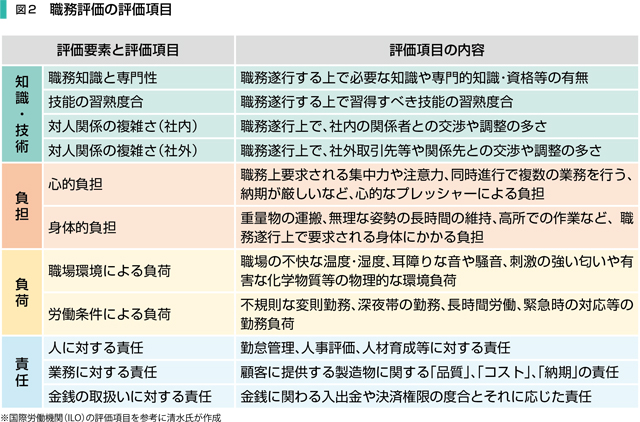

その他、例えば医療介護業界においても看護師や介護福祉士、理学療法士などの資格・免許があるので、それぞれの資格・免許と職務内容を紐づけ、賃金を明確にすれば比較的、スムーズにジョブ型雇用に移行できると思います。また、製造業やIT業に関してもスキルと資格・免許などが一致していることが多いので、ジョブ型雇用を導入しやすいのではないでしょうか。 次に職務内容や職務評価を〝見える化〟する要素別点数法について紹介したいと思います。

詳細については、厚生労働省が「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」を示しているので、そちらを参考にしていただければと思いますが、私は国際労働機関(ILO)と厚生労働省の職務評価モデルをミックスした独自の手法を使っています。なぜあえてこの2つのモデルをミックスしているのかというと、厚生労働省のモデルは全業種に対応したものになっている一方で、業種によってはあまりマッチしないケースがあるからです。例えば医療・福祉業や製造業の場合はILOのモデルのほうがピタリとくるため、それらの業種に関しては一部、ILOのモデルを活用するようにしているのです。

まず重要なのは職務ごとの業務を細分化し、それぞれに点数を設けていくことです。これが実はかなり大変な作業です。例えば、介護業界一つとっても、施設系なのか訪問系なのかによって職務内容が細かく変わってきます。訪問系だと利用者に一人でサービスを提供する必要があるため、その際の業務レベルや責任なども考慮する必要があるわけです。また、同じ施設系でも24時間体制の特別養護老人ホームなのかデイサービスなのかによって、労働時間や環境が異なってきます。こういった違いを一つひとつ加味した上で、ベースとなる職務給を定めていく必要があるのです。

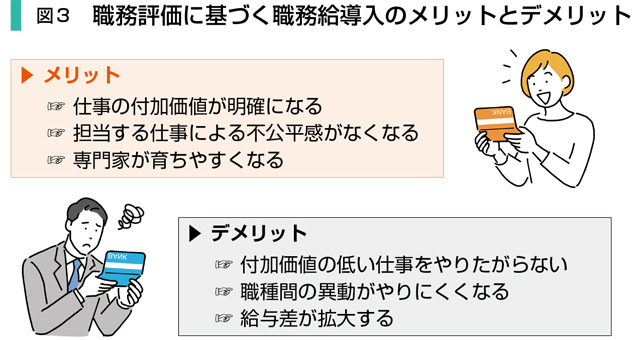

また、日本の場合はこうした仕事基準の客観的な職務評価に、人基準の職能評価を組み合わせたほうがベターだと感じています。いわゆる行動評価や業績評価といった従来型の評価制度も残し、それを加味することで、多くの社員の納得感を得られやすくなるからです。例えば、行動評価については社内で模範とされる行動を定めておけば、それにどの程度、近い行動をとっているかといったことを重視すればいいのです。また、業績評価については職務評価をベースにしながらも、そこに社員一人ひとりの実績や目標達成度などを加味します。そうすれば、同一労働同一賃金の原則に則りながらも社員の職能を評価できるので、頑張っている社員、優秀な社員を正しく評価でき、モチベーションを高めることができるはずです。つまり、職務評価部分をベースの給与とし、職能部分をプラスアルファの給与とする2階建ての評価・給与体系を整えればよいわけです。先述したように日本においては完全にジョブ型雇用に移行することは難しいと考えられるので、こうした独自のジョブ型雇用の仕組みを目指すべきではないでしょうか。

なお、職務については大前提として、等級を大まかに一般職、中堅、管理職などに分類し、それぞれの等級で賃金の範囲を設け、その中で職能を評価するといった仕組みを設定するといいでしょう。つまり、その範囲が5万円であれば、その範囲内については同一労働同一賃金が適用されているという考え方を論理的かつ明確に示しておくわけです。そうすれば無理のない範囲でジョブ型雇用を導入することができるはずです。

もっとも、この仕組みを社内で浸透させ、効果的に機能させるには社員全員の納得感を得られるかどうかが重要なポイントになるので、念入りな調整が必要になります。この作業自体は現場を知っている経営者と私たちのような専門家が話し合いながら進めていくことになりますが、詳細を詰め、全社員の納得感を得られるものに仕上げるにはかなりの時間がかかるため、数年越しの計画になると考えていただければと思います。

高齢化、人口減社会にマッチした2階建ての仕組みにシフト

実を言うと、この2階建ての仕組みは、多くの企業が知らず知らずのうちに採用しているものでもあります。例えば役職者に対しては、多くの企業が基本給+役職手当という仕組みにしているかと思いますが、まさにこれと同じような仕組みを他の等級にも応用していけばよいわけです。

こうした雇用形態のシフトは、今の日本にとって非常に有用な仕組みであると思います。経済が右肩上がりに成長し、人口が増え続けていた時代はメンバーシップ型雇用や終身雇用、年功序列といった仕組みは非常に効果的に機能していましたが、成熟社会となり、人口が減少傾向にある今にあってはジョブ型雇用が適している場面が少なからずあるからです。例えば、シニア世代の活用を推進するにしても、職務がきちんと見える化されていれば、「60歳になったら課長職などの役職を降りてもらい、マネジメント部分の職務を割愛する」といった具合に、双方が納得する形で合理的に賃金を調整できるわけです。多くのシニア世代が〝現役〟として働き続けるようになるこれからの時代にあっては、むしろこうした方針を軸に据えたジョブ型雇用の方が企業にとっても持続可能性を追求しやすくなるのではないでしょうか。